|

|

|

|

|

Galleria Tassonomica

di

Natura Mediterraneo

|

|

|

| Autore |

Discussione Discussione  |

|

Cmb

Moderatore

Città: Buers

Prov.: Estero

Regione: Austria

12844 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 15 giugno 2012 : 00:17:33 Inserito il - 15 giugno 2012 : 00:17:33

|

Le Ascalaphidae del Mediterraneo

Loro sono un vecchio amore di me - mi fa piacere vederle volare elegante nei prati e colli.

Ho pensato che dovrebbe essere molto facile da raccogliere le specie e presentare qui una "collezione virtuale" con belle foto del FNM e FEI.

Purtroppo - gia una specie commune puo fare problemi che sono analizzati da Pantaleoni & Letardi 2002 nel lavoro con il titolo "WHAT IS THE REAL NAME OF THE ITALIAN ASCALAPHID?"

Cito della premessa: "An endemic species of Ascalaphidae living exclusively in the Italian peninsula has been named for over a century Libelloides italicus FABRICIUS (1781). This is the case of a longterm, established, nomenclatorial situation which has apparently caused no problems. Unfortunately,

FABRICIUS’ type does not correspond to the Italian ascalaphid. Thus an old dispute has been re-opened and so the chronology concerning it are discussed.

In conclusion, Ascalaphus italicus FABRICIUS, 1781 is a junior synonym of Libelloides coccajus ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) (syn. n.) and a senior synonym of Ascalaphus meridionalis DE CHARPENTIER, 1825. There are two possible names for the Italian ascalaphid: Libelloides latinus (LEFEBVRE, 1842) (comb. n.), that is its valid name, and Ascalaphus petagnae COSTA, 1855 which is its junior synonym."

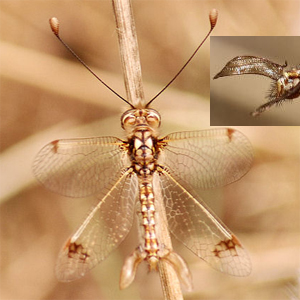

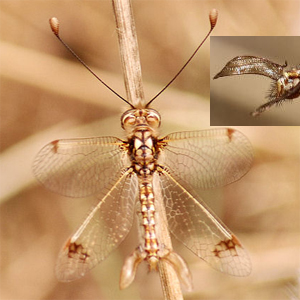

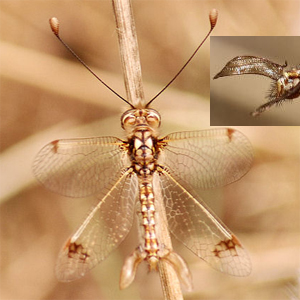

L. latinus (Lefebvre 1842):

Foto: Roberto Cobianchi

Grazie a Agostino Letardi (il nostro moderatore "neurottero") abbiamo una bella documentazione sulle Neuropterida dell'Italia.

|

|

|

Cmb

Moderatore

Città: Buers

Prov.: Estero

Regione: Austria

12844 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 15 giugno 2012 : 00:17:33 Inserito il - 15 giugno 2012 : 00:17:33

|

Un chiave per le specie del genere Libelloides (Tjeder 1972) dell'Italia

da Agostino Letardi:

Il genere Libelloides, a distribuzione paleartica (dall'Europa al Giappone) è molto amato anche dai farfallari proprio per le appariscenti colorazioni delle ali (la maggior parte degli Ascalaphidae hanno invece le ali praticamente del tutto trasparenti, per alcuni aspetti simili agli Odonati). E gia' da queste quattro righe sarei tentato di partire in quarta a sbrodolarmi in un messaggio kilometrico, con il rischio che la maggior parte di voi si addormenti davanti allo schermo. Basti dire che c'é una sterminata bibliografia (alla quale anch'io ho dato il mio contributo su questo piccolo gruppo di insetti.

Ma veniamo al riconoscimento, nel caso delle specie del genere Libelloides tutto sommato abbastanza semplice, visto che si basa essenzialmente sul pattern di colorazione alare.

La specie più comune, L. coccajus (Denis & Schiffermüller 1775), presenta una macchia basale nelle ali posteriori che arriva (a volte solo "quasi") a toccare l'angolo posteriore delle sue ali posteriori subtriangolari. Anche la macchia chiara sulle ali posteriori, con quel suo andamento ondulato, è tipico della specie.

Foto: Guiseppe Cagnetta

In Italia peninsulare è presente L. latinus (Lefebvre 1842) (che molto continuano a chiamare L. italicus, perdonatemi sei io invece insisto con L. latinus, ma d'altra parte sono il corresponsabile, con il prof. Roberto Pantaleoni di Sassari, di questo cambiamento di nome.... e su questa questione nominalistica ci sarebbe un'altra kilomentrica storia che si risparmio... a malincuore). Questa seconda specie ha ali posteriori di forma diversa, macchia basale ridotta e strie nere verso l'apice alare.

Per la differenza tra L. coccajus - latinus.

Foto: Giuseppe Miceli

Molto comune poi è il L. longicornis (Linnaeus 1764) con venature alari giallognole e una caratteristica macchia scura squadrata (più o meno completamente) verso l'apice delle ali posteriori.

Foto: Fabio Sacchi

Limitatamente al Carso friulano, è presente in Italia anche la simile (per aspetto) specie L. macaronius (Scopoli 1763) (comunissima nell'est-Europa) che si distingue facendo attenzione alla maculatura della ali anteriori (quella centrale non si estende sino l'origine alare, come in L. longicornis).

Foto: Themis Nasopoulou

Infine c'é il L. lacteus (Brullé 1832) (a volte ancora riportato col nome di L. ottomanus) simile, anche nella forma delle ali, a L. coccajus, ma con una macchia scura basale della li posteriori ridotta e senza quel disegno tipico ondulato della macchia chiara sempre nelle ali posteriori.

Foto: Saverio Guzzi

Nelle isole poi si trova di frequente due specie con esemplari generalmente più piccolini e dal disegno alare del tutto diverso dalle precedenti, appartententi al complesso di specie (o sottospecie, a seconda dei gusti note come L. ictericus (Charpentier 1825) - Locus typicus: Francia meridionale). Mi associo al opinione di Roberto A. Pantaleoni che le specie delle isole sono buone specie:

Sulla Sicilia si trova L. siculus (Angelini 1827).

Foto: Marcello Romano

Sulle Isole Sardegna, Capraia e Corsica vole L. corsicus (Rambur 1842).

Foto: Bruno Manunza |

|

|

|

Cmb

Moderatore

Città: Buers

Prov.: Estero

Regione: Austria

12844 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 15 giugno 2012 : 00:17:33 Inserito il - 15 giugno 2012 : 00:17:33

|

Specie del genere Ascalaphus, Bubopsis e Deleproctophylla in Italia

Al contrario di Libelloides, Ascalaphus (Fabricius 1775), Bubopsis (McLachlan 1898) e Deleproctophylla (Lefebvre 1842) non hanno ali colorati.

Ascalaphus festivus (Rambur 1842)

Link: Link (1)_179-182.pdf (1)_179-182.pdf

Il vero Ascalafo sardo - Foto: Roberto A. Pantaleoni

Il nome Ascalaphus era ben introdotto nella scienza. Ma ci era necessario di separare un parte delle specie nel genere di Libelloides; Aspöck & al. (1976) hanno presentato la causa:

TJEDER (1972) hat dargelegt, daß die Typus-Art von Ascalaphus FABRICIUS, 1775, nicht kongenerisch mit den seit über 150 Jahren in der Gattung Ascalaphus vereinten gefleckten Arten ist. Auf Grund dieser Tatsache muß für diese bekannten Spezies bedauerlicherweise ein anderer Gattungsname verwendet werden, wobei TJEDER (I.e.) den Namen Libelloides SCHÄFFER, 1763, für verfügbar hält. Libelloides SCHÄFFER ist jedoch nicht verfügbar, weil das Werk, in dem dieser Name eingeführt wurde, nicht den Prinzipien der binominalen Nomenklatur entspricht. Somit hat Libelloides erst durch die Veröffentlichung von TJEDER (1972) Validität erlangt, der nun auch als Autor des Namens zu gelten hat. Die Typus-Art dieser Gattung ist Papilio coccajus DENIS et SCHIFFERMILLER, 1775 (es handelt sich dabei um das auch im südwestlichen Mitteleuropa, in Österreich in Tirol und Vorarlberg verbreitete und unter dem Namen 'Ascalaphus libelluloides' überaus bekannte Insekt. Herr Dr. K. Sattler (BM, London), den wir in dieser Angelegenheit um Rat gefragt haben und der uns auch auf die Nicht-Verfügbarkeit des Namens Libelloides SCHÄFFER aufmerksam gemacht hat, hat uns nach persönlicher Rücksprache mit einem Mitglied der Nomenklatur-Kommission mitgeteilt, daß der Versuch einer Validisierung des Genus-Namens Ascalaphus im bisher üblichen Sinn angesichts der Tatsache, daß diese Insekten keine wirtschaftliche Bedeutung besitzen, wenig Aussicht auf Erfolg hätte. Man wird sich mit dieser ärgerlichen Namensänderung also wohl oder übel abfinden müssen. - Ascalaphus FABRICIUS gilt nun als Gattungsname für eine Reihe völlig fleckenloser Spezies, die bisher unter dem (nunmehr zum Synonym gewordenen) Gattungsnamen Helicomitus MacLACHLAN vereinigt wurden. Das Genus Ascalaphus in dem nunmehr geänderten Sinn kommt in Afrika und Asien, nicht aber in Europa vor. [sic!]

Vorrei citare un contributo di Alessandro Littera:

Notizia presa dal quotidiano sardo "L'unione sarda" in data odierna [06.X.2005]:

La Sardegna si conferma uno scrigno di richezze naturali. Un gruppo di ricercatori composto da entomologi dell'Ise-Cnr e dai colleghi austriaci dell'università e del museo naturale di Vienna ha raccolto un insetto appartenente a un genere, Ascalaphus, nuovo per l'Europa e finora noto soltanto in Africa e in Asia meridionale.

[...]

Ne sono stati raccolti solo nove esemplari, ma il team guidato da Pantaleoni, è riuscito ad ottenere le uova da alcune femmine. A Vienna invece Horst e Ulrike Aspock, massimi esperti mondiali di Neurotteri, stanno cercando di capire se si tratta di una specie assolutamente nuova oppure una specie già nota vivente in Africa.

[...]

La scoperta protrebbe essere molto interessante; <<Gli Ascalafidi sono sempre esistiti in Sardegna>> - è stato il commento di Carlo Contini - entomologo di Cagliari - <<anche se quella scoperta a Porto Pino potrebbe essere una specie diversa e se l'ha segnalata il professor Pantaleoni c'è da chiedergli perchè un esperto del settore>>.

Bubopsis agrionoides (Rambur 1838)

La specie è presente solo a Lampedusa (Isole Pelagie).

Foto: Davide Castelli

Deleproctophylla australis (Fabricius 1787)

La specie si trova in Sud-Italia e sulle isole Sicilia e Sardegna.

Foto: Luigi Barraco

|

|

|

|

Cmb

Moderatore

Città: Buers

Prov.: Estero

Regione: Austria

12844 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 15 giugno 2012 : 00:17:33 Inserito il - 15 giugno 2012 : 00:17:33

|

Il ciclo della vita

Cosa è primo: l'uova o l'imago che depone l'uova?

Cominciamo con l'atto del accoppiamento - non ho mai visto personalmente e nel rete ho trovato due versione:

1. La femmina si siede sull'erba e aspetta un maschio con l'addome messo in alto. L'accoppiamento succede subito e duro circa 15 minuti (L. coccajus in svizzera).

2. Maschio e femmina si avvincina in volo e l'accoppiamento è celebrato in volo; il maschio e fissato con i cerci al addome della femmina (L. coccajus in Germania).

Concludendo: L'accoppiamento è sempre notato in una giornata di sole.

Accoppiamento L. coccajus vic. Bologna - Foto: Stefano G.

Spermatoforo di D. australis - Foto: Federico Stevanin

La femmina depone le uova - Foto: Claudio Piredda

Uova con larvette che stanno sgusciando

Foto: Roberto A. Pantaleoni

La larva [Ascalaphus] di prima età - Foto: Roberto A. Pantaleoni

Lo sfarfallamento di Libelloides ictericus della Tunesia si trova qui.

|

|

|

|

Cmb

Moderatore

Città: Buers

Prov.: Estero

Regione: Austria

12844 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 15 giugno 2012 : 00:17:33 Inserito il - 15 giugno 2012 : 00:17:33

|

Poca chiarezza in Sicilia?

R. Pantaleoni (autore del parte Neuropteroidea nella checklist della fauna d'Italia) ha scritto nella nota a piè:

Libelloides latinus (italicus): In Si presenza dubbia, forse di esemplari erratici (specie con grandi capacità di volo).

Libelloides longicornis: In Si presenza dubbia, forse di esemplari erratici (specie con grandi capacità di volo).

Agostino Letardi: [L. siculus] ha esigenze ecologiche sovrapposte e quindi incompatibili con quelle di L. latinus (che infatti manca in dove è presente L. siculus).

La ricerca su FNM e FEI non da dati contrari (la ricerca è un po dura perchè i dati sono parzialmente "magri").

|

|

|

|

Cmb

Moderatore

Città: Buers

Prov.: Estero

Regione: Austria

12844 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 15 giugno 2012 : 00:24:12 Inserito il - 15 giugno 2012 : 00:24:12

|

Dove trovare - come proteggere?

Come sempre: la protezione del biotop garantisce l'esistenza delle specie. Mi sembra il bilico è importante: l'agraria estensiva (pastura) impedisce la macchia - è raccomandato una fienagione tarda nel anno. La concimazione è vietata - da noi ci sono ancora solo poci posti dove si puo vedere volare questi belli insetti!

Dove si puo trovare l'Ascalaphidae - devo citare ancora Agostino Letardi di una discussione con Luigi Barraco:

"Basta che a partire da Aprile (non sono così esperto di Sicilia, ma penso che le condizioni climatiche siano già idonee per quel periodo) tu vada a passeggiare per prati non troppo (meglio se per nulla...) pascolati (sennò le eventuali uova, deposte sugli steli dell'erba saranno tutte finite nella pancia delle pecore o delle caprette di passaggio... e allora niente ascalafi, solo formaggio) e ti metta ad osservare pazientemente il prato (se di mattina presto o al calar del sole) oppure a 2/3 metri di altezza (nel corso della giornata). Sono insetti a volo rapido, ma non è così difficile vederli (se ci riesco regolarmente io che sono praticamente cecato)..." |

|

|

|

Cmb

Moderatore

Città: Buers

Prov.: Estero

Regione: Austria

12844 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 16 giugno 2012 : 14:27:50 Inserito il - 16 giugno 2012 : 14:27:50

|

Le specie del Mediterraneo

Opere basale:

per la Francia: Deliry & Faton 2010

per la Spagna: Aistleitner 1980

per la Turchia: Ari, Aktas & Kiyak 2008

per il L. ictericus-gruppo: Aspöck, Hölzel & Aspöck

Libelloides hispanicus (Rambur 1842)

Spagna, Francia (pirenei), Caucasus.

Mappa della distribuzione: Aspöck & Aspöck 1994

Foto: Teresa Farino

Libelloides baeticus (Rambur 1842)

Spagna.

Foto: Arturo Pascual

Libelloides cunii Selys-Longchamps 1880

Spagna.

Libelloides rhomboides (Schneider 1845)

Turchia.

C'è descritto una ssp. cretensis (Van der Wheele 1908) della Creta.

Libelloides jungei Aistleitner 1982

Turchia (Antalia).

Libelloides syriacus (MacLachlan 1871)

Turchia, Siria, Israele.

Libelloides ictericus (Charpentier 1825)

Francia mer., Tunisia.

Foto: Sechi & Molinu

Libelloides cyrenaicus Aspöck, Hölzel & Aspöck 1976

Libia or. (Cirenaica).

Bubopsis andromache Aspöck, Aspöck & Hölzel 1979

Bubopsis hamatus (Klug in Ehrenberg 1834)

Secondo Ari, Aktas & Kiyak (2008): Anatolia, North Africa, Iraq, Israel, Iran, Caucasia, Lebanon, Egypt, Saudi Arabia, Syria, Jordan.

Puer maculatus Olivier 1789

Francia mer., Spagna, Algeria, Israele.

Aspöck & Aspöck 1987: Wiederentdeckung von Puer maculatus (OLIVIER) in Europa.

Deleproctophylla gelini (Navás 1919)

Marocco.

Deleproctophylla dusmeti Navas 1914

Foto: Stephane Bence - Mail 17.VII.2012 par M. Raphaël Colombo

Francia mer., Spagna.

Deleproctophylla variegata (Klug 1834)

Cito Catherine Dijon: "This owlfly is distributed in some Aegean islands (Greece), Turkey (South Western Anatolia), Cyprus, Israel, Palestine, Caucasia, Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan".

Agadirius trojani Badano & Pantaleoni 2012

descritto da Nord-Africa (Marocco)

|

|

|

|

neurottero

Utente Senior

Città: Roma

Prov.: Roma

Regione: Lazio

1231 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 16 giugno 2012 : 16:48:50 Inserito il - 16 giugno 2012 : 16:48:50

|

| Messaggio originario di Cmb:

Cerci di D. australis - Foto: Federico Stevanin

|

Ehm... Clemens... quelle della Deleproctophylla sono "phylla" e non cerci: sono le parti esterne delle spermateche dopo l'accoppiamento con il maschio....

Buone cose |

Agostino Letardi

Link |

Modificato da - neurottero in data 16 giugno 2012 16:49:22 |

|

|

|

Hemerobius

Moderatore

Città: Alghero

Prov.: Sassari

Regione: Sardegna

4877 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 16 giugno 2012 : 17:46:15 Inserito il - 16 giugno 2012 : 17:46:15

|

Visto che interviene Agostino ...

Ognuno è libero di esprimere la proprio opinione in proposito ma per me:

Libelloides siculus, Libelloides corsicus, Libelloides ictericus. Tre buone specie.

Non sono stato il primo a dirlo, e non sarò di certo l'ultimo  ! !

Roberto

|

verum stabile cetera fumus |

|

|

|

Dilar

Utente V.I.P.

Città: Arma di Taggia

Prov.: Imperia

404 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 16 giugno 2012 : 21:36:29 Inserito il - 16 giugno 2012 : 21:36:29

|

Non c'è due senza tre.

Ascalaphus è arrivato in Sardegna da solo, i militari non c'entrano.

|

|

|

|

|

Hemerobius

Moderatore

Città: Alghero

Prov.: Sassari

Regione: Sardegna

4877 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 17 giugno 2012 : 05:01:15 Inserito il - 17 giugno 2012 : 05:01:15

|

| Messaggio originario di neurottero:

| Messaggio originario di Cmb:

Cerci di D. australis - Foto: Federico Stevanin

|

Ehm... Clemens... quelle della Deleproctophylla sono "phylla" e non cerci: sono le parti esterne delle spermateche dopo l'accoppiamento con il maschio....

Buone cose

|

|

|

|

|

Dilar

Utente V.I.P.

Città: Arma di Taggia

Prov.: Imperia

404 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 17 giugno 2012 : 14:33:04 Inserito il - 17 giugno 2012 : 14:33:04

|

Agostino: bocciato! Agostino: bocciato!

|

|

|

|

|

neurottero

Utente Senior

Città: Roma

Prov.: Roma

Regione: Lazio

1231 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 17 giugno 2012 : 16:53:30 Inserito il - 17 giugno 2012 : 16:53:30

|

| Messaggio originario di Dilar:

Agostino: bocciato! Agostino: bocciato!

|

evvabbé... mi rimetto a studiare gli Ascalaphidae e mi ripresento a settembre...  |

Agostino Letardi

Link |

|

|

|

neurottero

Utente Senior

Città: Roma

Prov.: Roma

Regione: Lazio

1231 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 17 giugno 2012 : 17:10:20 Inserito il - 17 giugno 2012 : 17:10:20

|

Porca miseria... "spermatoforo" non "spermateche"!!! Era pure facile... che tonto che sono! Scusa Clemens... colpa della mia pressappocaggine galoppante... per fortuna che c'é Roberto che è più sveglio di me  e si accorge dei miei "sfondoni" e si accorge dei miei "sfondoni"

Mi raccomando, Clemens, correggi il tuo testo nel modo giusto, ché questa storia delle phylla è uno degli errori classici che si ritrova nei vari spazi di discussione amatoriali in rete....

Buone cose |

Agostino Letardi

Link |

|

|

|

Hemerobius

Moderatore

Città: Alghero

Prov.: Sassari

Regione: Sardegna

4877 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 17 giugno 2012 : 18:34:44 Inserito il - 17 giugno 2012 : 18:34:44

|

| Messaggio originario di neurottero:

... per fortuna che c'é Roberto che è più sveglio di me  |

, dopo più di un giorno che lo avevo letto. Mi consolo solo per via dell'età , dopo più di un giorno che lo avevo letto. Mi consolo solo per via dell'età  (Agostino è più giovane ahahahaha) ! (Agostino è più giovane ahahahaha) !

Roberto

PS: poi cancelliamo tutti questi post che non servono Clemens, non preoccuparti, appena ricominci con le cose serie userò i miei poteri    ! ! |

verum stabile cetera fumus |

|

|

|

Cmb

Moderatore

Città: Buers

Prov.: Estero

Regione: Austria

12844 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 17 giugno 2012 : 22:29:55 Inserito il - 17 giugno 2012 : 22:29:55

|

Grazie ragazzi - Vi lascio il contributo come "preda"  per migliorare... per migliorare...

Agostino e Roberto possano farlo bene come moderatore - per "il ciclo di vita" non ho trovato tanto nel rete - un sacco di opione "copiate" - dove non ho trovato la vera fonte.

Specie, sottospecie, forma.... una bella discussione - ho voluto non stare avanti - ictericus è francese al "inizio" della nomenclatura. La "culla" è sicuro Africa  - e ho pensato da mettere anche la ssp/sp cyrenaicus perche è mediterranea.... lo faccio la settimana prossima... - e ho pensato da mettere anche la ssp/sp cyrenaicus perche è mediterranea.... lo faccio la settimana prossima...

|

"Good people don't go into government" (D. Trump)

Link - nothing is more dangerous than the truth - solo chi conosce il passato, può capire il presente! - nothing is more dangerous than the truth - solo chi conosce il passato, può capire il presente!

|

|

|

|

neurottero

Utente Senior

Città: Roma

Prov.: Roma

Regione: Lazio

1231 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 18 giugno 2012 : 09:36:39 Inserito il - 18 giugno 2012 : 09:36:39

|

| Messaggio originario di Cmb:

si puo anche cancellare la mia opinione anti-americano...

|

con noi neurotterologi sfondi una porta aperta    |

Agostino Letardi

Link |

|

|

|

Dilar

Utente V.I.P.

Città: Arma di Taggia

Prov.: Imperia

404 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 18 giugno 2012 : 09:41:58 Inserito il - 18 giugno 2012 : 09:41:58

|

| Messaggio originario di Cmb:

x Davide (Dilar): lo so che un contributo qui non è una piattaforma politica - ma io - con 59 anni - ho notato una cosa nella mia vita: l'Americani hanno sempre agiti (e lo fanno ancora) come imperialisti nel nostro mondo e ambiente - e quando c'è la possibilità (cosi facile  ) si deve dimostrare - anche qui sul FNM... ) si deve dimostrare - anche qui sul FNM...

|

Gli americani non c'entrano e neppure la politica. Tutto deriva da alcune affermazioni di un utente di questo forum, basate su nessuna prova.

Link

Quando hai fatto copia ed incolla dalla discussione hai preso anche l'opinione di un utente, confondendola con quello apparso sulla rivista. Faccio anche notare che in uno degli interventi si sostiene che Ascalaphus sia un genere americano (sic!) rafforzando quest'idea errata (poi corretta dall'intervento di Pantaleoni). La specie invece è comune sull'antistante costa africana ed è ben noto che in Sardegna vi siano numerosi elementi nord-africani. Non abbiamo idea quando sia arrivata in Sardegna ma è possibile che vi sia "da sempre", ben prima degli americani, dato che è estremamente difficile da osservare.

Dai retta a me (sono tre anni che studio la bio-ecologia degli ascalafidi) introdurre una specie di questa famiglia creando una popolazione stabile è molto difficile specie accidentalmente. Depongono poche uova, a loro volta facilmente soggette a parassitoidi aspecifici, lo sviluppo è molto lento e la densità di popolazione in molte specie è bassa, oltre al fatto che reperire gli esemplari è nella mggior parte dei casi difficile. Insomma tutto il contrario di una specie invasiva. Per introdurre un ascalafide (a che scopo poi?) occorerebbe uno sforzo volontario e pianificato di anni e anche in questo caso si avrebbe scarsissime possibilità di successo.

Infine la specie è anche nota per un altro sito ben lontano da quella base militare....

Ciao

|

|

Modificato da - Dilar in data 18 giugno 2012 09:46:33 |

|

|

|

Dilar

Utente V.I.P.

Città: Arma di Taggia

Prov.: Imperia

404 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 22 giugno 2012 : 13:40:23 Inserito il - 22 giugno 2012 : 13:40:23

|

| Messaggio originario di Cmb:

Le specie del Mediterraneo

Libelloides ictericus (Charpentier 1825)

Francia mer., Liguria; Tunisia.

|

Da dove hai tratto quest'informazione? L.ictericus è estraneo alla fauna italiana! |

|

|

|

|

Cmb

Moderatore

Città: Buers

Prov.: Estero

Regione: Austria

12844 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 22 giugno 2012 : 22:13:32 Inserito il - 22 giugno 2012 : 22:13:32

|

| qui |

"Good people don't go into government" (D. Trump)

Link - nothing is more dangerous than the truth - solo chi conosce il passato, può capire il presente! - nothing is more dangerous than the truth - solo chi conosce il passato, può capire il presente!

|

|

|

|

Hemerobius

Moderatore

Città: Alghero

Prov.: Sassari

Regione: Sardegna

4877 Messaggi

Flora e Fauna |

Inserito il - 23 giugno 2012 : 02:08:34 Inserito il - 23 giugno 2012 : 02:08:34

|

"dai confini francesi con la Liguria"

è un italiano un po' complicato e non molto chiaro, scusa

sempre in Francia rimaniamo, ma vicini alla Liguria, non dentro la Liguria

Roberto  |

verum stabile cetera fumus |

|

|

Discussione Discussione  |

|

|

|

Natura Mediterraneo Natura Mediterraneo |

© 2003-2024 Natura Mediterraneo |

|

|

Leps.it | Herp.it | Lynkos.net

|

Forum

|

Registrati

|

Msg attivi

|

Msg Recenti

|

Msg Pvt

|

Utenti

|

Galleria |

Map |

Forum

|

Registrati

|

Msg attivi

|

Msg Recenti

|

Msg Pvt

|

Utenti

|

Galleria |

Map |